Artículo escrito por Jorge Álvarez, licenciado en Historia.

“Viajero, ve y dile a Esparta que los que aquí reposan cayeron en defensa de sus leyes”.

Esparta no estaba gobernada por un único rey sino que era un extraño caso de monarquía bicéfala en la que Leónidas se ocupaba de la parte militar y donde unos éforos (elegidos por la gerusía de treinta ancianos) controlaban a los soberanos. Los éforos de 300 son un mostrados como grupo de carcamales endogámicos y corrompidos, que se dejan sobornar por el embajador persa para manipular las profecías de la pitia y prohibir la llamada a las armas con la excusa de la celebración de las Carneas, una fiesta de purificación durante la que todo se paralizaba y que ya había impedido a las tropas espartanas llegar a tiempo a la batalla de Maratón.

Era un estado donde los ciudadanos libres apenas trabajaban porque para eso disponían de una población pseudoesclava, los ilotas, y donde las mujeres gozaban de un poco más de poder en comparación con el resto de Grecia porque, como pone Plutarco en boca de la reina Gorgo “somos las únicas que damos a luz a verdaderos hombres”. Lo diría en términos generales, no en alusión a la eugenesia que presuntamente se practicaba, consistente en abandonar en el monte Taigeto a los bebés enfermos, deformes o retrasados (digo presuntamente porque hay historiadores que lo consideran más leyenda que real, basándose en que en ese lugar se ejecutaba también a los reos). Pero el caso es que las tremendas esposas espartanas exigían a sus maridos, cuando éstos marchaban a la guerra, que volvieran con su escudo o sobre él; perder el escudo suponía poner en peligro toda la falange y caer así en el deshonor.

Esto nos lleva a un par de consideraciones más al respecto. En 300, el traidor Efialtes es uno de esos niños desgraciados que logró sobrevivir al Taigeto. Su aspecto es barrocamente monstruoso, incapaz por tanto de proteger a sus compañeros en formación, de ahí que sea rechazado por segunda vez y, resentido, se pase al enemigo, guiándolo por un sendero de montaña. No se menciona que la flota persa no podía rodear las Termópilas porque se lo impedían los barcos atenienses, que al mando de Temístocles continuaban la línea de defensa por el agua y que les derrotarían poco después, en Salamina. Eso se cuenta en 300: origen de un imperio, la inevitable secuela cinematográfica, carente de la gracia de la primera.

Volviendo a ésta, los hoplitas espartanos son representados desnudos, sin la clásica coraza tipo thorax (de bronce), aunque sí llevan el iconográfico casco corintio y la clámide roja. Luchar sin protecciones era arriesgarse a caer herido o muerto a la primera, impensable en una falange cuya fuerza residía precisamente en la cohesión, si bien algunos guerreros celtas lo hacían como demostración de valor personal. Pero en batalla los hoplitas se quitaban la capa, que era un estorbo. Y como no existían los uniformes, habría variedad de cascos y de decoraciones en los escudos; en la película sólo se ve la lambda de Lacedemonia, que junto con lo anterior vuelve a ser un recurso estilístico para dar imagen de unidad.

El ejército persa resulta, por contra, variopinto, pintoresco y deshumanizado, como pasaba con los indios en los westerns antiguos. Aparte de los diferentes cuerpos, los animales (la caballería entonces era casi testimonial), los arqueros (un tipo de combate que los griegos despreciaban) y los extraños seres que añaden un toque aún más fantástico, los Inmortales (cuerpo de élite cuyo nombre viene de que siempre estaba compuesto por el mismo número de efectivos, diez mil, ya que cuando caía uno otro ocupaba su puesto) son los representados de forma más curiosa, con una especie de mono ajustado negro de ninja y una máscara japonesa; nada que ver con la realidad y su estética obedece a la admiración de Miller por la cultura nipona.

En cuanto a los personajes, Leónidas aparece en todo su esplendor abdominal pero en la realidad, aunque se consideraba descendiente de Hércules, tenía más de sesenta años (si no, no podría haber formado parte de la gerusía). Su mujer, Gorgo, era sobrina suya y fue un caso único en la historia helena: hija de rey (Cleómenes), esposa de rey (Leónidas) y madre de rey (Plistarco). Ella misma asumió la regencia mientras su hijo era menor de edad, confirmando la astucia que ya había demostrado en ocasiones anteriores y se cuenta que colaboró entusiásticamente con Heródoto en las historias que éste escribió.

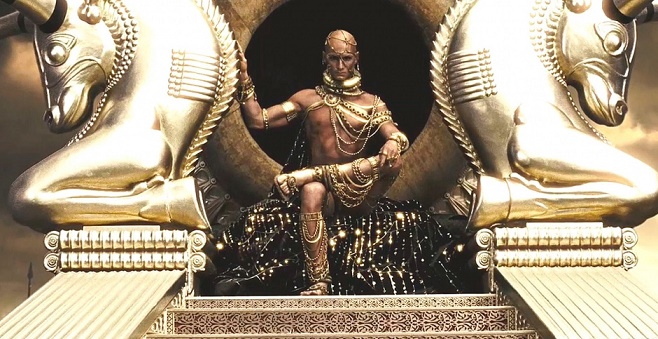

Finalmente, Jerjes… Los críticos destacan que aparenta más una drag queen, joven (apenas superaba la treintena de años), rapado, lleno de piercings, medio desnudo y encaramado a una extraña carroza. El verdadero no se parecería ni de lejos, pues se supone que seguiría la moda de entonces, con melena rizada y barba larga, pero hay que reconocer que aquí queda perfectamente integrado en la historia y consigue crear un aura de exotismo y misterio; no extrañaría verlo ordenando aquellos estrambóticos latigazos al mar por destruir éste el puente de barcas tendido para transportar su ejército sobre el Helesponto.

Fue Heródoto el responsable de su mala imagen, forjada con bastantes prejuicios; nadie podía mantener el poder mucho tiempo en aquel imperio tan vasto si no acreditase méritos para ello. Jerjes era hijo de Darío, quien ya se había llevado un monumental revés en Maratón en su propio intento de conquistar Grecia. En esta ocasión, aunque el vástago logró doblegar la resistencia griega, a la postre sería vencido; por ejércitos, sí, pero sobre todo por la leyenda.

Artículo escrito por Jorge Álvarez, licenciado en Historia.

Para saber más

Jorge Álvarez es licenciado en Historia y diplomado en Archivística y Biblioteconomía. Fue fundador y director de la revista Apuntes (2002-2005), creador del blog “El Viajero Incidental”, y bloguero de viajes y turismo desde 2009 en “Viajeros”. Además, es editor de “La Brújula Verde”. Forma parte del equipo de editores de Tylium.