Artículo sobre Alejandro Magno en el cine escrito por Jorge Álvarez, licenciado en Historia.

Alejandro Magno en el cine

Resulta sorprendente que un personaje histórico tan descomunal como Alejandro Magno sólo haya sido llevado al cine un par de veces, si bien es cierto que la última de ellas estuvo a punto de ir acompañada de una especie de competidora, casi en duelo. Me refiero al Alejandro de Oliver Stone, el que protagonizó Colin Farrell con Angelina Jolie como Olimpia y Val Kilmer como Filipo, que cuando se estrenó en 2003 lo hizo bajo la presión de un proyecto muy similar que preparaba Baz Lührman, un director muy exitoso por entonces (ahora parece haber desaparecido) gracias a su peculiar versión de Romeo y Julieta y, sobre todo, la no menos rara Moulin Rouge.

Sin llegar a ser habitual, esa duplicidad de proyectos tampoco es anómala; ya hubo casos anteriores, algunos muy conocidos y finalmente terminados y estrenados en estrecha competencia: Las amistades peligrosas contra.Valmont, Robin Hood, príncipe de los ladrones frente a. Robin Hood, Colón. El descubrimiento y 1492. La conquista del Paraíso…

Lührman terminó tirando la toalla, con lo que salimos ganando los que detestamos su estilo artificial y mareante (y eso que la versión de Stone es plomiza donde las haya), aunque también perdimos porque su candidato para interpretar al macedonio era Leonardo DiCaprio, que hubiera superado a Farrell sin esforzarse; ¿acaso hay un papel que parezca más a su medida?

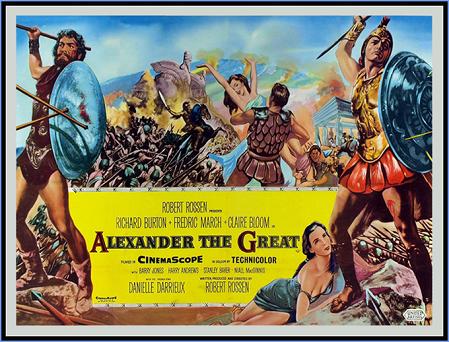

Algo así debió pensar Robert Rossen en 1955 cuando eligió para encarnarlo a uno de los actores que empezaban a despuntar en esa década: Richard Burton, que por entonces tenía la edad adecuada a su rol, treinta años y aún no había protagonizado sus grandes éxitos ni conocía a Elizabeth Taylor. Burton se ajustaba a la edad y apariencia de Alejandro, aunque le tiñeron (¿o era una peluca?) de un rubio casi tan feo como el que le pondrían a Colin Farrell años después. Junto a él había un interesante reparto del que cabe destacar a Frederic March como Filipo, Claire Bloom como Barsine, Danielle Darrieux como Olimpia, Harry Andrews como Darío, Stanley Baker como Átalos y Peter Cushing como Memnón.

La película es una auténtica rareza. Primero por su director, que, fiel a su costumbre, también fue productor y guionista pero que no se caracteriza por abordar el cine de época; de hecho, lo más parecido que hizo en ese sentido (y encima más tarde, en 1959) fue Llegaron a Cordura, un raro western que cuenta una incursión del ejército de EEUU en México para capturar a Pancho Villa pero que tira más por la tensión psicológica que por el espectáculo. Exactamente igual que pasa en casi todas sus obras (de las que hay que destacar especialmente El político y El buscavidas; con las tres ganó los Óscar a la mejor película, mejor dirección y mejor guión). Alejandro Magno no es una excepción.

En efecto, a lo largo del metraje se va comprobando que lo que Rossen resalta por encima de todo son los diálogos, espléndidos, con los que se pone de relieve el choque entre el protagonista y su padre, la defensa de su madre ante él, el entusiasmo del macedonio por conseguir la unión de los griegos contra los odiados persas, su “transformación” en dios… Todo ello en detrimento de las escenas de acción, rodadas aparentemente sin interés y mucho más breves -a veces hasta cortadas de forma algo abrupta- de lo que suele ser habitual, sobre todo hoy en día (el ataque de los carros falcados en Gaugamela es penoso, por ejemplo, al igual que el paso del Gránico).

Y eso que se contó con grandes masas de extras del ejército español: el film se hizo aquí, entre Madrid (El Molar, Manzanares el Real y Rascafría) y Málaga, inaugurando una etapa de rodajes que, una vez comprobado que el país estaba preparado para acogerlos (en Alejandro, los anglosajones del equipo se trajeron su propio jabón y papel higiénico temiendo no encontrarlo in situ), ya no paró hasta los años noventa.

En ese sentido hay que decir que no faltaron colaboraciones locales, no sólo en la parte interpretativa (José Nieto, Julio Peña, Teresa del Río…) sino también en la técnica, si bien muchas no aparecieron en los créditos (por ejemplo, la del director adjunto por ley, Eduardo García Maroto, que, eso sí, adquirió la experiencia necesaria para luego participar muy activamente en Espartaco).

Como consecuencia de esa preferencia por la psicología, Alejandro Magno resulta de ritmo lento -más aún para los descerebrados gustos actuales- y de seguimiento algo complejo, razón por la que resultó un fracaso de taquilla. Ni siquiera triunfó en España, aún cuando su estreno en el cine Rialto fue un espectáculo nunca visto antes, con figurantes disfrazados. Posiblemente Robert Rossen no era el director adecuado para un proyecto así, pero es algo que se explica por razones extracinematográficas: estaba exiliado en Europa, huyendo de la “caza de brujas” de McCarthy y decidió aprovechar la moda del peplum para hacer uno con mayor carga intelectual en el que poner de relieve el idealismo político del personaje (paradójicamente, Rossen no supo iguarlo, ya que terminó colaborando con el senador y delatando a compañeros).

Quizá parte del problema esté también en que el metraje se recortó media hora para que fuera más comercial (o sea, al contrario de lo que se hace ahora, como prueba la propia versión de Oliver Stone) y se mezclan así escenas resueltas de forma apresurada (la del nudo gordiano sería el caso más evidente) con elipsis enormes (el paso por Egipto, que obliga a que el personaje asuma su condición divina no tras visitar Siwa sino desde el principio) y un final algo precipitado (la muerte apenas se ha casado con Roxana, quien además se presenta como hija de Darío para sintetizar, fundiéndose el personaje con Barsine).

Pero, a la vez, sobre todo ello predomina un tono general de lentitud y frialdad. Esto último se nota más por la limitación musical; una buena banda sonora puede transmitir cierta calidez pero el compositor, Mario Nascimbene, no aporta -no sé si porque se le ordenó así- ningún tema intimista para las escenas domésticas, limitándose a las de acción con las típicas fanfarrias, que de todas formas son menos afortunadas que las que más tarde haría para Los vikingos.

La ambientación es tan descuidada como solía serlo en las películas de época de los años cincuenta. Ropa y armaduras son completamente inventadas, dejadas a la inventiva del diseñador de vestuario (atención a los delirantes cascos que luce Alejandro, desde uno de íntegramente cuero -penacho incluido- a otro de tipo corintio que se abre por delante con dos portezuelas!).

En el plano histórico, las armas posiblemente sean recopiladas de otra película y apenas se intuye la falange macedónica; además, aparecen libros encuadernados, cuando entonces eran papiros enrollados. Sí acierta, sorprendentemente, en prescindir de estribos para los caballos (fueron un invento medieval). Los decorados -unas cuantas columnas griegas muy bien repartidas- se combinan bastante graciosamente con la arquitectura rural de los pueblos españoles y las maquetas de ciudades ardiendo en la lejanía son tan ingenuas que tienen su gracia. La reconstrucción del campamento persa, dentro del inevitable tono kistch, es más interesante, especialmente el carro en que Darío muere.

Todo esto no quiere decir que no haya también buenos momentos: los referidos enfrentamientos dialécticos Alejandro-Filipo, la muda acusación de inducción al asesinato a su madre arrojándole a sus pies un cuchillo ensangrentado, la boda comunitaria con la que se aspira a unir el mundo occidental con el oriental, la invocación a Zeus en un altar al borde de un acantilado, Filipo bailando borracho en pleno campo de batalla tras su victoria en Queronea mientras reta con burlescos gritos a Demóstenes, la sobrecogedora visión nocturna de las luces del campamento enemigo en Gaugamela y el eclipse posterior, las cartas retadoras que se intercambian Darío y Alejandro…

Artículo escrito por Jorge Álvarez, licenciado en Historia.

Jorge Álvarez es licenciado en Historia y diplomado en Archivística y Biblioteconomía. Fue fundador y director de la revista Apuntes (2002-2005), creador del blog “El Viajero Incidental”, y bloguero de viajes y turismo desde 2009 en “Viajeros”. Además, es editor de “La Brújula Verde”. Forma parte del equipo de editores de Tylium.