Introducción

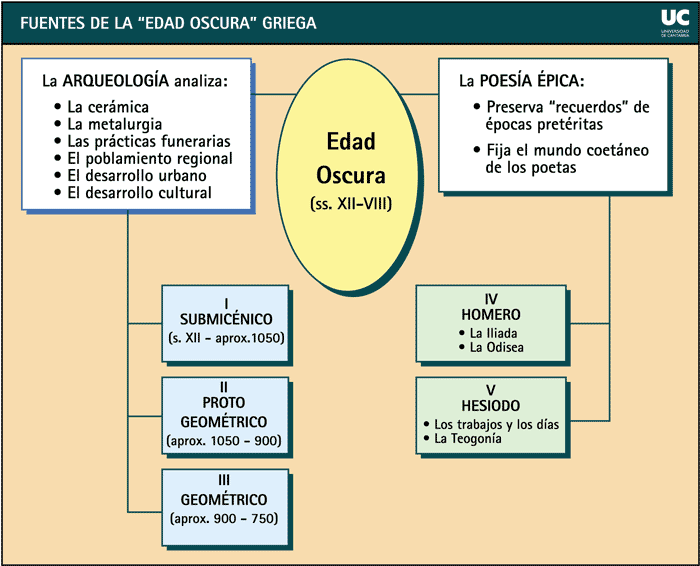

Hacia el 1150-1100 a.C., los centros palaciegos de la espléndida civilización micénica estaban en ruinas o deshabitados, del mismo modo que con muchas de las grandes ciudades y aldeas de panorama estatal. Más que pérdidas humanas, estamos hablando de muy grandes y permanentes pérdidas culturales, que afectarían a la Historia antigua griega durante los cuatro siglos siguientes. Del mismo modo, se produjo una gran sequía en cuanto a fuentes de conocimientos se refiere, tanto escritas como materiales, lo que hace que esta etapa adopte ese nombre, la “edad oscura”. En este artículo vamos a centrarnos un poco en la llamada sociedad homérica.

A nivel cronológico, la Edad Oscura griega se divide en dos periodos: una primera mitad (1150-900 a.C., aprox.) en la que Grecia fue víctima frecuente de invasiones y movimientos de población, aunque se ven algunas pruebas de la paulatina recuperación y evolución material, y una segunda mitad (900-750 a.C., aprox.) en la que se va produciendo una lenta aceleración del progreso que sienta las bases del renacimiento cultural del siglo VIII a.C.

La sociedad homérica, un mundo de caudillos

La sociedad griega de finales de la Edad Oscura se le suele llamar la sociedad homérica porque es la que supuestamente es contemporánea o unas generaciones anterior a la propia vida de Homero. Como explicaré a continuación, la sociedad descrita en los relatos homéricos es una deformación de la de finales de la Edad Oscura en la que se basaba, ya que los poetas recreaban un mundo pasado idealizado, en el que todas las cosas eran mejores y más grandiosas que en su propia época. Tanto por su estructura general como por gran parte de sus detalles, la sociedad homérica encajaría dentro de lo que llamamos una sociedad de caudillaje, un tipo de sociedad guerrera que ha existido por todo el mundo y por gran parte de la Historia.

Para que lo entendáis fácilmente, os diré que los caudillajes regionales en los que se dividía la sociedad homérica eran como versiones simplificadas de los reinos micénicos, a partir de los cuales habrían evolucionado. La principal diferencia que existía entre estos caudillos (también llamados basileis, sin diferenciarse de los jefes locales) y los wanax micénicos es que los primeros ejercían solo un control limitado sobre los distintos distritos y los jefes locales de la región territorial que dominaban, de tal modo que los basileis locales estaban subordinados a los basileis regionales pero eran mayormente independientes.

Características de los basileis de la sociedad homérica

Como es característico en las sociedad de caudillaje de todo el mundo, el cargo y título regional de basileus era hereditario, pasando de padres a hijos. Sin embargo, no bastaba con «ser hijo de», sino que había que demostrar en la práctica que el heredero era competente con sus funciones, que eran dirigir sabiamente a su pueblo en la guerra y en la paz, y asegurarse la obediencia de los basileis locales. La valía de un caudillo se medía por el número de guerreros que le seguían, de tal manera que el caudillo que no demuestre ser un buen guerrero no tendrá muchos guerreros dispuestos a seguirlo, a pesar de que sea el legítimo heredero del cargo.

Todos los basileis, tanto los locales como los supremos, poseían su propio séquito personal. Los hombres que acompañaban a un caudillo eran llamados por éste y se llamaban entre sí hétairoi (traducido como «compañeros»), término que implicaba un gran sentimiento de lealtad mutua. Así pues, el «ejército» principal de una región estaba formada por varias bandas de hétairoi, cada una al mando de su propio basileus local, y todas ellas al mando del basileus o caudillo supremo.

Antíoco I Sóter

El festival de las kronia en Atenas

El oráculo de Delfos

La rebelión de Aristónico

El Imperio Seléucida

El opio en la antigua Grecia

Lo más normal es que un caudillo supremo no dispusiera siempre de todo el conjunto de sus fuerzas de combate, sino que solo los llamara cuando se producía una guerra total, como para defender la región del ataque de un enemigo externo. De resto, un jefe local o un cadillo supremo podían reunir libremente a su propio séquito para realizar expediciones de pillaje contra las aldeas de otras regiones. Tal y como podemos saber gracias a fuentes de conocimiento como la Odisea, un jefe recluta a sus seguidores celebrando un gran banquete, en el que demuestra que es un gran caudillo, y gracias al cual se estrechan los lazos existentes con los que ya le seguían.

El pillaje en la sociedad homérica

Al igual que en otras sociedades de caudillaje a lo largo de la Historia, el pillaje era toda una forma de vida en la sociedad homérica, ya que conseguir botín no solo enriquecía al jefe y a sus hombres, sino que era una prueba inequívoca de la virilidad, destreza y valor de los mismos, reportándoles honor y gloria. Tanto si estamos hablando de una expedición de saqueo como de una guerra total, el basileus estaba obligado a arriesgar su vida combatiendo al frente de su hueste, a cambio de lo cual el pueblo le rendía honores y regalos materiales a su llegada tras la triunfal victoria.

La reciprocidad y la equidad son la normas que reinaban en el reparto de los tesoros de guerra, ya que, después de una incursión de pillaje, el botín se ponía en común. Obviamente, el primero en tomar su parte era el caudillo, bajo cuya supervisión se repartían premios especiales al valor. Después, se repartía el resto entre todos los hombres restantes, sin que nadie quedara sin recibir nada.

A lo mejor pensaréis que en este sistema de reparto el caudillo se quedaba con más de lo que merecía de manera codiciosa, o que favorecía desigualmente a sus hombres, pero nada más lejos de la realidad. Un basileus no podía permitirse el lujo de mostrarse codicioso y poco generoso, ya que se arriesgaba a perder el respeto y la lealtad de sus seguidores.

Bibliografía

BARCELÓ, P. (2001): Breve historia de Grecia y Roma. Alianza, Madrid.

CÁNFORA, L. (2003): Aproximación a la historia griega. Alianza, Madrid.

GÓMEZ ESPELOSÍN, F. (2001): Historia de la Grecia antigua. Akal, Madrid.

LANE, R. (2008): El mundo clásico. La epopeya de Grecia y Roma. Crítica, Barcelona

POMEROY, S. [et.al.] (2012): La antigua Grecia. Historia política, social y cultural. Crítica, Barcelona.